季節うつ病・冬季うつ病(季節うつ・冬季うつ)について |

|||||||||||

|

一般に言われる季節型うつ病(季節うつ・冬季うつ)というのは,うつ症状の変化が1年を通して劇的に変化する場合を示します.例えば北半球の場合,10月始めから11月終わりにかけて症状が出現し,2月中旬から4月中旬にかけて症状が軽くなり,夏には目立った症状が現れないものを,厳密的に季節うつ病の冬季型:冬季うつ病と呼んでいます.

食事療法・栄養療法は,うつ病や神経症などのメンタル疾患に対して,基本的な体内リズムを取り戻すのに効果的です.冬は気分的にも体力的にも倦怠感・疲労感が伴う季節です.生活リズムと共に食生活の乱れを予防するため,セロトニン原料の必須アミノ酸のトリプトファンやビタミンB6を摂取するようにします.また,ビタミンB12は光に対して感受性を高めてくれます.バランスの良い食事をきちんと取ることから,体調面でも気分面でもバランスを整えていくわけです. | |||||||||||

うつ症状と天気や気象変動の関係について |

|||||||||||

|

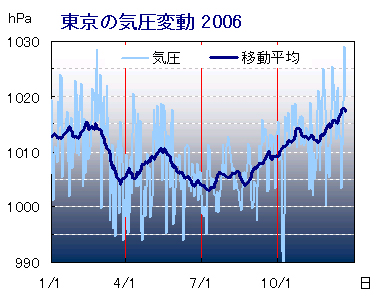

筆者をはじめ,うつ病になってから,うつ症状が随分と天候に左右されるようになりました.例えば季節の変わり目,気温変化や梅雨時期(低気圧・前線の通過)といった,気象要因でその日の体調が随分変化します.主治医にも相談していますが,うつ病患者さんは,気圧・気温変動に大変敏感になっているため,その日の天候が症状に大きく影響するそうです. 上記の札幌の日射量の変動でも解るように,光の刺激を目から受ける量が減ると,セロトニン生成に影響がでるわけですが,他の気象要因はどんな変動をしているのか調べて見ました.次に挙げるのは,日本の代表点ということで,東京の気温・気圧の1年の変動グラフです.札幌のグラフ同様に,細かい変動が毎日の変動,太線で示しているのが30日移動平均値です. 一番体感する温度・気温変動を見てください.一見緩やかな変動に見えますが,日変動でみると数日で10℃も変化する時があります.暖かい日は活動しやすいものですが,突然気温が5〜10度と下がれば,体温変化が気温変化についていけずに,うつ症状(頭痛・腰痛・倦怠感・意欲低下など)が見られても不思議でないことが分かります. また気圧変動を見てください.気圧が低い場合,いわゆる低気圧(前線など)で,曇りや雨になりやすいことを示しています.気圧変動は,これまでの日照時間や気温と違い,移動平均値で対極的に見ても随分細かい変動をしています.例えば,春先の3月から4月にかけて,急に低下しています.これがいわゆる季節の変わり目の1つです.また6月から秋口まで気圧が低いのは,梅雨前線,台風,秋雨前線の通過が多い時期だからです.冬になると,高気圧(晴れが多い)になりますが,この場合の高気圧は,シベリア高気圧といって,非常に冷たい空気を北から運んできます.気圧が高い分,晴れる事もあるわけですが,逆に気温は非常に冷たくなるため,冬は頭痛・腰痛・倦怠感といった,うつ症状が出やすいと考えられます. ここまででお分かりいただけたかと思いますが,必ずしも冬季うつ病や季節うつ病と診断されなくとも,うつ病患者さんにとって,天気や季節の変化は,身体症状・精神面の症状に大きく影響を及ぼします. 特に冬場は,日射量・気温共に低下によるホルモンバランスの崩れや血行不順により,うつ症状も悪化しやすくなります.生活に支障が出るほど症状が悪化する場合,主治医と治療方法の見直しなどよくご相談ください.

1.女性のうつ

2.高齢者のうつ

4.神経症(対人恐怖)

5.心身症

※気象グラフの元データは,気象庁 電子閲覧室の2006年の毎日の値を使用しています. |

|||||||||||

Contents |

|

├ 女性のうつ病 ├ 高齢者のうつ病 ├ 季節うつ病 ├ 心身症 ├ 睡眠障害 ├ パニック障害 |

PickUp サイト |

|

体内時計に関わる睡眠・疾病等の研究をしている学会. |

筆者のブログ |

|

うつ病患者が考える今後の医療や社会についての情報発信ブログ 母のための糖尿病食ダイエット記録.筆者の調理への意欲促進ブログ. 筆者の散歩ダイエットと料理ダイエット.今日の目覚め,散歩,ダイエット(体重)記録. |

専用ライト |

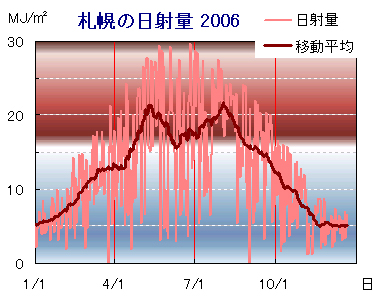

なぜ冬場にうつ症状が酷くなるのかというと,日照時間と深いかかわりがあります.多くの研究例は高緯度に位置する北欧なので,日本の北国・札幌の全天日射量日合計(MJ/?)のグラフを右に示します.ピンク色が毎日の変動.赤色が30日移動平均値です.移動平均変動からも解るように,特に北国では夏と冬では,日射量が随分と変ります(東京も似たような変動でしたが,ここまで明瞭に夏冬の違いは見られませんでした).

なぜ冬場にうつ症状が酷くなるのかというと,日照時間と深いかかわりがあります.多くの研究例は高緯度に位置する北欧なので,日本の北国・札幌の全天日射量日合計(MJ/?)のグラフを右に示します.ピンク色が毎日の変動.赤色が30日移動平均値です.移動平均変動からも解るように,特に北国では夏と冬では,日射量が随分と変ります(東京も似たような変動でしたが,ここまで明瞭に夏冬の違いは見られませんでした).